ライオンでは、「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する(ReDesign)」をパーパス(存在意義)に掲げています。

今回お話をうかがったのは、料理家、食育インストラクターとしてテレビや雑誌といったメディアで活躍する和田明日香さんと、江戸東京博物館の学芸員の春木晶子さん。

ドラマの舞台になるなど、江戸時代に注目が集まっていますが、江戸は現代に求められるサステナブルな暮らしが息づいていたことでも再評価されています。そこで、お二人に「サステナブルな生活を生む習慣」というテーマで対談していただきました。

はたして、現代を生きる私たちが江戸時代の暮らしから学ぶことはあるのでしょうか?

江戸時代はつくり手と消費者の距離が近い。想像力が生むサステナブル

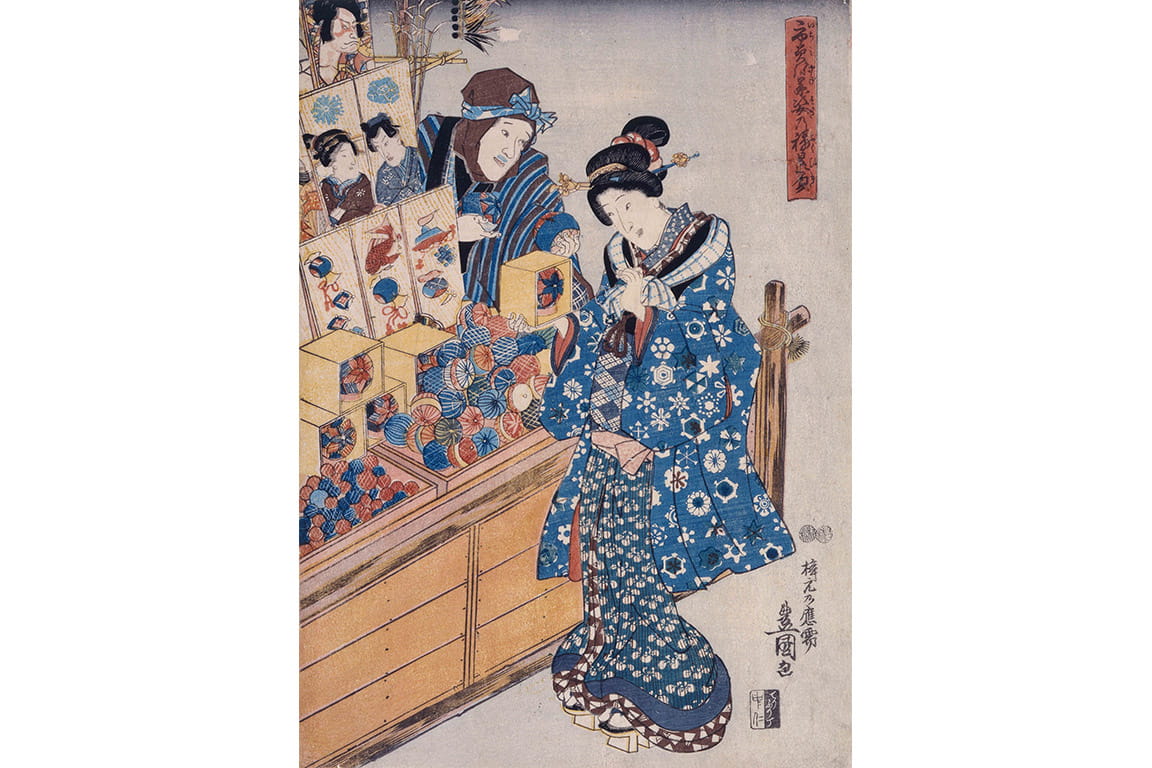

もともと、落語を聞くのが好きだったという和田さん。江戸時代に一層興味を持つようになったきっかけは、食べ物が描かれた浮世絵を紹介するユニークな展覧会を訪れたことだそうです。

和田:(その展覧会では)料理をしたり、食事やお酒を楽しんだりする人の絵が展示されていました。食べ物は湯豆腐、カニ、うなぎ、寿司などいまと変わらないものも多かったのですが、道具や調理の様子はまるで違っていたんです。

私も土鍋でご飯を炊いたり、江戸時代に創業した老舗の醤油を使ったりするけど、当時のお米や醤油はいまと同じ味がするのだろうかと考えたりして。「共通することもあるけど、そうでない部分もある」という微妙な距離感に、好奇心をくすぐられたんです。

そこから江戸時代にはまっていったという和田さん。その博識さは江戸東京博物館の学芸員である春木さんが「とても詳しい!」と思わず目を丸くするほど。

その春木さんは、江戸時代の美術を専門にしつつ、研究を進めるなかで庶民の暮らしにも興味を持つようになったそうです。

春木:たとえば庶民が着る麻の葉文様の着物に魔除けの意味があったり、こどもの日に食べる柏餅に子孫繁栄の願いが込められていたり、日々の暮らしのなかに庶民の祈りが反映されていることに、惹かれるようになりました。

そして、話題は自然と料理に使われる食材にも及びます。

和田:日本って四季があって食材にも旬があることがすごくスペシャルで、もっと細かい二十四節気(※1)などをみんなで共有していたのって素敵だなと思うんです。

季節の移り変わりが「そろそろ種をまくころだよ」「そろそろ稲穂が実るころだよ」といった、生産者目線の表現で共有されていたのもすごくよくて、いまはちょっと薄れている感覚なのかなと思いますね。

※1 古くは中国に由来する1年を仕分ける方法。春夏秋冬をそれぞれ6つずつに分けるため、計24の区分が存在する

春木:江戸の人たちは冷蔵庫もなかったので、もちろん旬の野菜や魚を食べていたわけです。その時期に採れないはずの野菜を確保するためにエネルギーを使っているいまから見れば、無駄が少ないように思えます。

あと江戸時代は食べ物でも道具でも、どこの誰がつくったかが、いまよりわかりやすかったと思うんです。言い換えると、つくり手と消費者の距離が近い。

私たちも、つくる人のことを想像できるときは、ものを大切に消費しがちですよね。ただ現代は、供給側と消費側が遠い。生産や流通の仕組みが、より複雑ですから。

和田:どこかの誰かがつくったということを意識すると、自分だけじゃ何もできないことに気づきますよね。料理家でこんなこと言うのは恥ずかしいのですが、家庭菜園で野菜をうまく育てることがまったくできない人間で(笑)。育てても、水っぽいトマトとか、黄色い枝豆とかができて美味しくないんです……。

農家の方々がいなかったら、私は何もつくれない。だから、生産者への感謝や食材をいただいたことの責任を感じて、より美味しい料理をつくって、食べないといけないという気持ちになります。

江戸の人たちの感覚でスーパーに行くと、料理がクリエイティブになる!?

決して便利だったとは言えない江戸時代ですが、春木さんが述べたように、現代において求められるサステナブルな暮らしを実現していたと評されることもあります。

春木:「江戸時代がエコだった」というのは、1980年代くらいから盛んに言われるようになったことなんです。当時は大量生産・消費を背景に、環境問題への意識が高まりはじめた時期でした。

そこから時を経て、いまは環境への配慮がより重んじられるようになりました。80年代から一歩進んで、企業や個人が「エコ」や「サステナブル」に取り組むことが称賛されるようになった。そうしたなかで江戸時代が再注目されている感じでしょうか。

和田:私は、江戸の人たちはサステナブルを意識して暮らしていたのか、「そうするしかなかった」のかが気になります。子どもが大きくなって着物の丈が足りなくなっても、新しいものを買わず、糸をほどいて縫い直す。それを現代人は素晴らしいと言うけど、当時の人だって「買えるなら買いたい」と思っていたかもしれないですよね。

江戸のお母さんのなかにも、裁縫が苦手な人はいただろうし(笑)。

その意見には春木さんも「まさにそういう話をしたいと思っていました」と大きくうなずきます。

春木:いまは選択肢があるからサステナブルやエコといった言葉が生まれますが、当時は資源が少ないのが当たり前で、限られたリソースでやりくりするしかなかった。たとえば、衣類は大切に長持ちさせたいと思っていたでしょう。そもそも、江戸の人たちの着物は古着が基本です。和田さんがおっしゃったように着られなくなったら仕立て直して、その次は雑巾にして、最後は竈(かまど)の焚き付けにして、灰になるまで使ったといいます。

その一方で、江戸の人たちは制約を工夫して楽しんでいたという面もあると思います。たとえば、江戸時代に流行した着物の柄で、雪の結晶をモチーフにしたものがあります。いまだったら冬のアイテムになりそうですが、当時は涼しさを演出するために夏にも着られていたそうです。そこに江戸の人たちの工夫がありますよね。

冷房も冷蔵庫もない、使える水も限られるなかで「気持ちだけでも涼しくなろう」という思いと、雪の結晶という新しい知識が結びついたデザインだといえます。

和田:そういったところは、かっこいいですよね。幕府から豪華で派手なものを禁止されても、渋い色におしゃれを見出すようになったりして。制約が生じても、許される範囲内でかっこよさをつくり出す。「できる限り楽しんでやろう」という心意気や反骨精神が、素敵だと思います。

江戸時代のことを知る前からの習慣として、当日と次の日の食事で使い切る材料だけを買うようにしているんです。私は計画性がない人間で、まとめ買いをすると、絶対に使い切れない……。食材を冷凍庫にしまって二度と出番が来ない、なんていうこともあります(笑)。

そのあと江戸時代の生活を知るようになったときに、私は江戸の人たちと同じ感覚でスーパーに行っているのかもしれないなって。使いきれる分だけ買うようにしたら無駄も出ないですし、あるもので何とかしようとして工夫が生まれるので、クリエイティブな料理ができるチャンスにもなります。

現代と江戸時代、生活様式は違うけど家事の悩みは同じ!?

家庭では母でもあるお二人は、江戸時代の日常生活、特に当時の母親の暮らしぶりにも強い関心を持っているようです。

和田:長屋暮らしだと、朝起きてご飯を炊いて、ぼてふり(※2)が売りに来る魚や野菜を、その日食べられる分だけ買って朝ごはんにしていたんでしょうね。そしてお昼や夜は、朝に炊いて冷めたご飯を美味しく食べるために、工夫をこらす。スーパーも冷蔵庫もコンロもなくて、水もジャブジャブ出るわけではないですし。

※2 ざるやカゴなどを前後に取り付けた天秤棒を振り担いで、商品を売り歩く人

春木:冷蔵庫がないのは、きついですよね。

和田:そうですよね。なので、いまとは全然違う生活だけど、「今日のご飯は何にしよう」「残り物をどうしよう」といった悩みは、現代を生きる私たちと共通するかもしれません。そんなことを考えると、グッときます。

和田:落語に出てくる江戸時代の登場人物たちも、いまと同じようにちょっとしたことで喜んだり、怒ったり。その気持ちってすごくわかるし、私たちと一緒だなと感じます。いろいろなことが便利になっても、そういうところは変わらないのが、とても面白いと感じますね。

春木:当時と比べていろいろなものが変わっているのに、人間の心情とか、それでも変わらないものがあることに気づくと、江戸時代の人のこともグッと身近に感じられますよね。

毎日の習慣に何か1つ足すだけで、環境にも自分にも優しく

制約があるなかで「少しでも楽しく快適に暮らしたい」という庶民の思いが反映された、サステナブルな江戸の暮らし。ものを大切にし、工夫を凝らして使い続けることは、結果的に環境に優しい選択にもつながります。

現代の生活習慣にもちょっとしたアイデアをプラスして、「環境へのささやかな貢献」ができるのではないでしょうか。

ライオンでも日々の暮らしのアイデアとして、すすぎ1回の洗剤を使うことで、洗濯時の節水習慣を提唱しています。結果的には衣服を傷みから守って長持ちさせることもできます。

和田さんにも、洗濯の習慣にプラスして実践していることがあるそうです。

和田:わが家では洗濯に関する独自ルールを設けて、それを書いた紙を洗濯機の近くに貼っているんです。「下着やTシャツは毎日洗う」「ジーンズは3回着てから洗う」」といった内容です。こうすることで、洗濯の量と衣類へのダメージをコントロールできるんですよね。節水だけじゃなくて服の長持ちにもつながるので、ルールにしました。子どもたちも守ってくれています。

春木:いい習慣ですね。洗濯以外でも、江戸時代にならってもう少し家事を「シンプル化」できる場面がありそうです。

先ほど和田さんがおっしゃったとおり、江戸時代の庶民はご飯を一日一回だけ炊いて、朝昼晩で分けて食べていた。その背景には、火をつけるのが大変だからまとめて炊いておくという理由もあるはずです。要は「作り置き」ですが、結果としてはエネルギーの節約になっています。

和田:私の場合、野菜の皮をむくのが面倒で「そのまま使っちゃえ」となることもあって……それもサステナブルにつながる「シンプル化」ですかね(笑)。

春木:そうそう!それだって、ゴミの削減につながっているわけですから。

和田:ありがとうございます、勇気づけられます(笑)。

毎日の習慣に「環境に優しい小さな習慣を足すことによって自分の手間を省ける」のはいいですよね。自分の行動を見返してみて、毎日必ずやることに何か1ついいことをプラスすると考えれば、無理なくできるかもしれません。

対談のなかにもあったように、ひと昔前の私たちは資源とは無尽蔵に利用できるものと勘違いしていたかもしれません。「資源には限りがある」ことが認識された現代において、快適に暮らすための工夫をした江戸庶民の知恵は、私たちがより良い未来を迎えるための手がかりといえそうです。