1950年代から1970年代は、日本の高度経済成長期と言われています。この時期は好景気に後押しされ、生活者の消費意欲が高まりました。

当時のライオン歯磨では、多様化する生活者のニーズを先取りしたハミガキ製品を次々に市場に送り込みました。この時期のライオンハミガキのパッケージを手掛けたデザイナーが、今回の主人公です。昭和時代のハミガキを「デザイン」した藤橋正枝(ふじはしまさえ 男性)に注目してみましょう。

藤橋正枝は、1911(明治44)年に生まれ、1948(昭和23)年に当時の小林商店文化部の嘱託社員となり、数々の商品パッケージをデザインしました。その歴史を振り返ってみましょう。

戦前のハミガキのパッケージは、堅い印象でしたが、戦後の1950年代は、アメリカの影響からかハミガキペーストの色はグリーン、ブルー、ピンクといったカラフルなものに変わっていきました。藤橋の担当したパッケージも、「ソフトライオン」「ピンキーライオン」「スーパーライオン」など、パステル調の色合いが特徴でこれまでとは全く違うパッケージデザインに変化していきました。

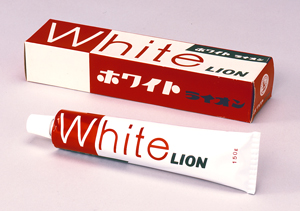

カラフルなパッケージが主流の時代に、あえて「白」を使い、清潔・健康のイメージを表現したのが「ホワイトライオン(1961(昭和36)年発売)」でした。「白い歯を作る白いハミガキ」のコンセプトに徹底的にこだわり、ペーストの色を“白”にして販売。歯の美白を前面に訴求した「ホワイトライオン」の誕生です。ハミガキは“白”の時代を呼んだ製品ともいえる逸品です。

パッケージデザインも白のベースを基調とした「余白の美」を追求し、“白”が際立つデザインにしました。半世紀以上たった今見ても洗練されたデザインだと感じるのではないでしょうか?

1964(昭和39)年、日本で初めて「歯槽膿漏の予防」に重点を置いた新しいコンセプトのハミガキ「デンターライオン」が発売されました。白地に赤と黒の文字が印象的なパッケージです。

そのパッケージをデザインした藤橋へ、2008(平成20)年にインタビューをした記録がありました。デンターライオンの印象的な赤と黒の文字は、スタンダールの小説『赤と黒』から着想を得たと語っています。当時の藤橋は96歳。とても元気で、楽しそうに自身の作品について語っていました。

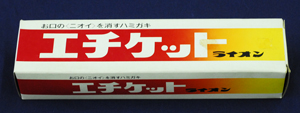

歯をみがく理由として、江戸時代から謳われていたのが、口臭を防ぐこと。1950年代の緑のハミガキは、葉緑素配合で口臭を防ぐことを訴求していました。口臭の原因を根本から取り除く「お口のニオイを消す」本格的な口臭除去歯磨として誕生したのが「エチケットライオン(1968(昭和43)年発売)」でした。印象的なデザインのパッケージは、当時のハミガキでは初めてのグラデーション印刷を採用し、清潔感と高級ムードを活かして差別化を図ったと言います。

美白効果に優れ、新容器ラミネートチューブを採用したハミガキ、ホワイトアンドホワイト。2025(令和7)年の現在でも販売し、中国でも人気のロングセラーブランドです。

デザインについては、ネーミング決定までにいくつもの試作を経て、最終的に最もシンプルな「歯の白さ」強調した白地に赤文字に決まりました。二つのWhiteの文字を繰り返すことによりリズム感を出し、清潔感を表しています。包装箱にある上下のストライプは、白地の単調さを破るとともに競合品との差別化に一役買っていました。

藤橋は、パッケージのデザインだけでなく、画家としても多くの作品を手掛けていました。「藤橋正枝」の名前で検索すると、まず浮かび上がるのは童画挿絵の画家としての姿です。代表作には「風の小父さん」(森田卿子著ほか、東洋書館、1952(昭和27)年)や「白鳥の騎士」(北村寿夫著ほか、河出書房、1954(昭和29)年)、「ひろすけどうわ」(濱田廣介著、金子書房、1952(昭和27)年)などがあります。これらの作品は、思わず笑みがこぼれるような、暖かく優しいタッチのイラストが印象的です。また宮沢賢治「セロ弾きのゴーシュ」初版本の装丁も手掛けるなど、様々な方面で芸術的な才能を発揮していたことがわかります。

1950(昭和25)年、藤橋は第6回日展に「庭」という題で入選しており、本格的な静物画が童画とは異なる趣を見せています。

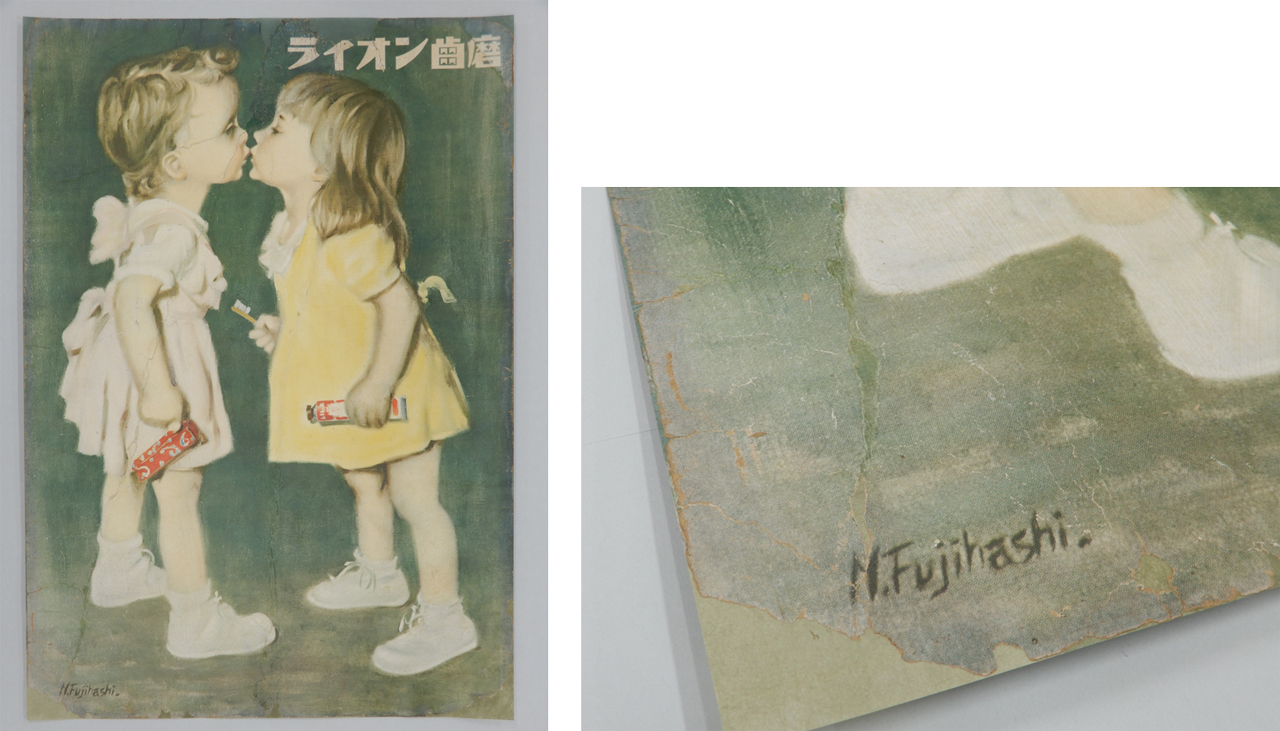

2人の少女が手にハミガキを持ち向かい合っている、こちらのかわいらしいポスター。保管史料を整理していた時に見つかったものですが、経年劣化で傷みがひどく、二つに裂けてしまっていました。とても良い作品であり、今後のアーカイブ展示等へ活用できると判断し、ポスター修復を株式会社資料保存器材に依頼しました。

まず状態の確認をしたところ、油絵であると思われていましたが、圧縮ボードに貼られた印刷ポスターであることが判明しました。また、経年劣化のため破断してしまっている部分や、皺に沿って印刷インクが剥げていることも分かりました。

表面に塗られていたワニス※も、黄色く変色しひび割れが発生していて、引っ搔き傷も多数見られました。

ワニス‥‥天然樹脂や合成樹脂を溶剤に溶かしたもの。表面の保護のため塗布される。ニスとも言う

下の動画で、修復され当時の姿に蘇っていく様子が分かります。

下の画像は、修復前と後のものです。印刷された当時の明るさを取り戻し、2人の少女の表情も、見違えるほど豊かになりました。また、左下に書かれたサインは劣化のため読み取ることが難しかったのですが、「M.Fujihashi」とはっきりと読み取ることができたことから藤橋正枝の作品であることが判明しました。

この作品が描かれた年代は不明ですが、右側の少女が手にしている商品が、藤橋のデザインではないことから、恐らく在職初期の頃宣伝用に描いた作品と思われます。

日々デザインのことを考え、退職後にパリへ留学し絵を学んだという努力家であった藤橋の、芸術性の高さが改めて良くわかります。また当社にとっても商品の歴史を知る上で貴重なアーカイブ史料が、鮮やかに蘇りました。

関連情報