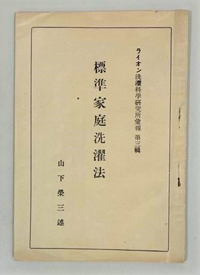

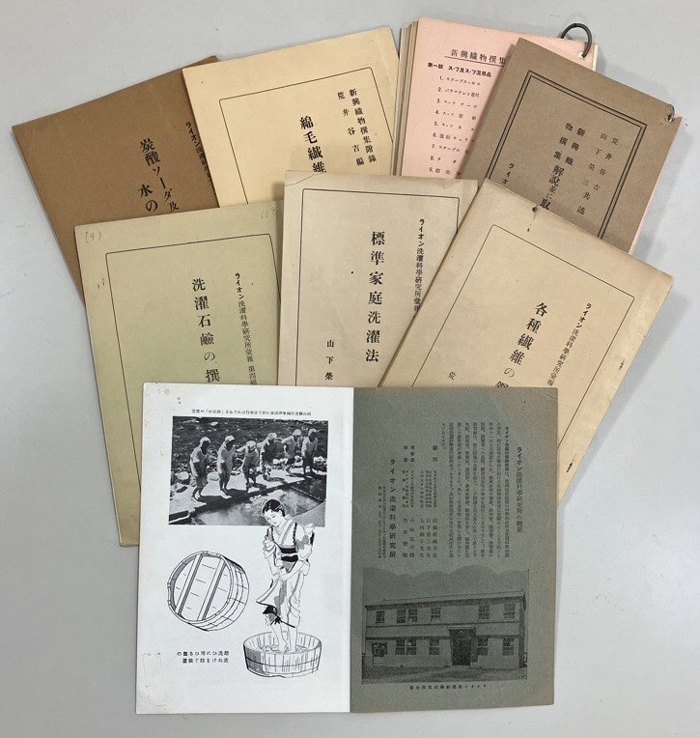

当社は、1933(昭和8)年に洗濯知識の啓発活動を専門に行う「家庭洗濯相談所」を設置し、その後、1936(昭和11)年に「洗濯科学研究所」を開設しました。さまざまな繊維の洗濯法を研究し、1937(昭和12)年には「標準家庭洗濯法」を発行し、多くの高等女学校の家庭科教材として取り入れられました。

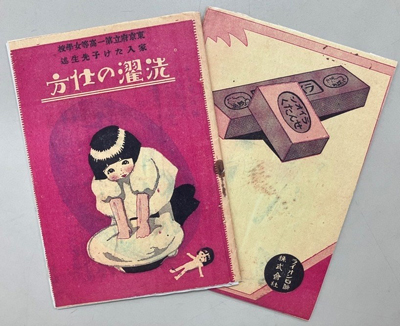

昭和初期、お洗濯について生活者はもちろん、高等女学校の家庭科の先生でさえも外国の書物で得た知識しか持っておらず、日本のたらいでの洗濯に適合しているかは全く考慮されていない時期が続いていました。この反省から、東京府立第一高等女学校(現:東京都立白鷗高等学校)の協力を得て、正しい洗濯方法の普及のために「洗濯のしおり」と名付けられた小冊子を製作しました。執筆者は同校家事科(現在の家庭科)の家入たけ子教諭でした。「洗濯のしおり」は後に、「洗濯の仕方」と改名されています。

この頃には日本にも洋装が入っていましたが、多くの女性の服装は和服が主流でした。特に戦時中は、海外からの木綿や羊毛などの素材が制限されたため、ステープル・ファイバー(スフ)と呼ばれる短い繊維(木材パルプ)を綿糸の代わりに用いた再生繊維も使われるようになりました。スフは水にぬれると強度が落ちるため洗濯などの取り扱いが難しいものでした。

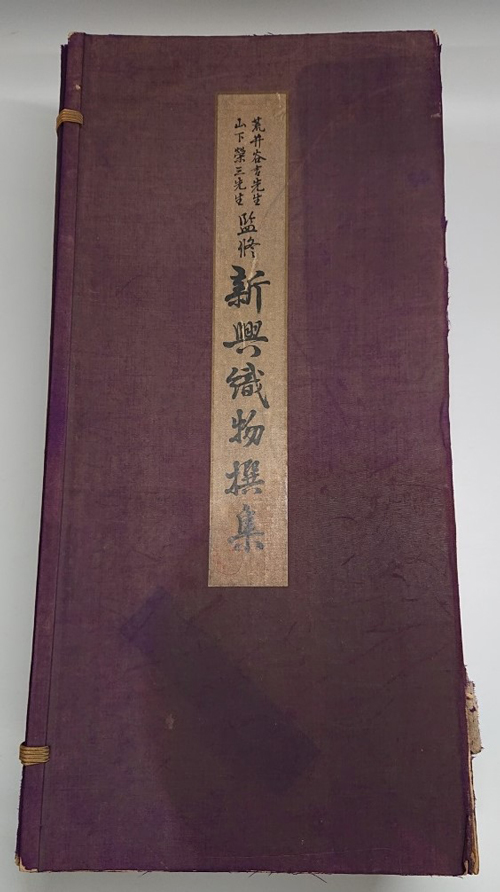

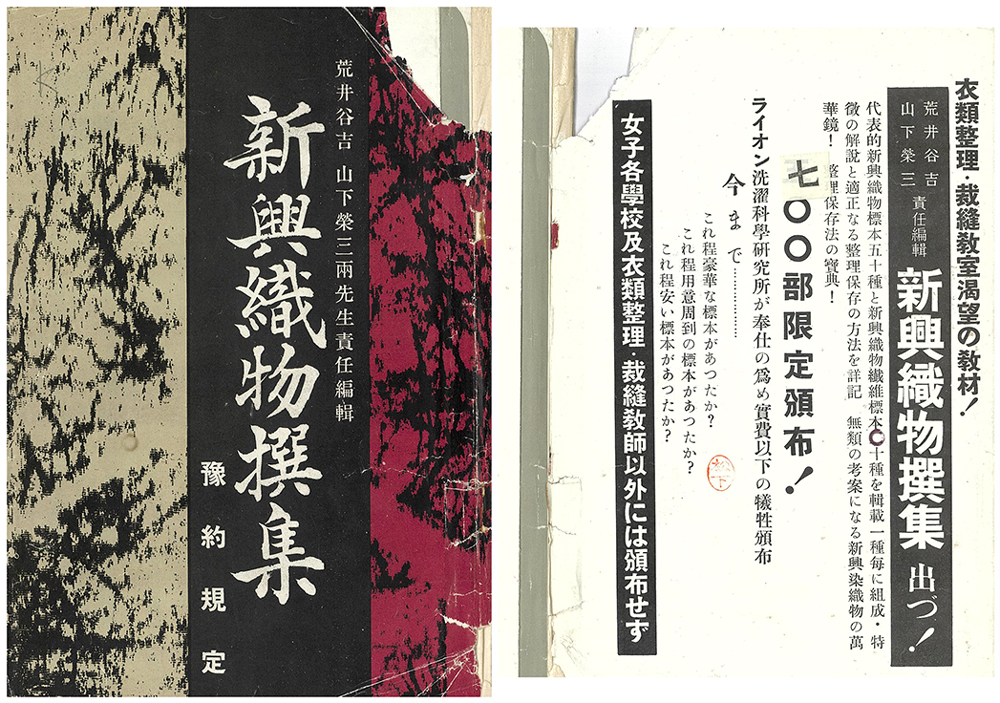

そのような時代の衣生活におけるニーズに応えるため、日々のお洗濯だけでなく、季節による衣替えや収納・保管のしかたなど、知っておきたい情報をひとまとめにしたものが「新興織物撰集」です。

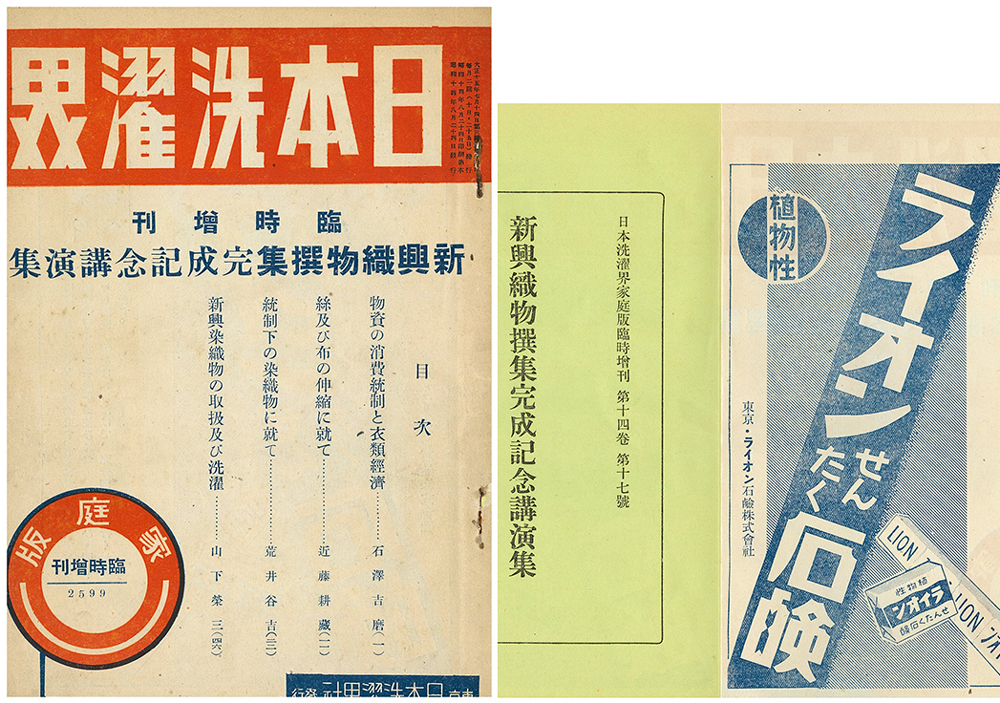

1938(昭和13)年に刊行された「新興織物撰集」は、生活者が当時多くの衣料に使用されていたステープル・ファイバーの取り扱いが難しいことを考慮して作られた教材です。洗濯科学研究所が株式会社三越(現:株式会社三越伊勢丹ホールディングス)の技師で、財団法人 大日本織物協会監事の荒井谷吉氏や、東京女子専門学校(現:東京家政大学)教授で日本衣類協会常務理事の山下栄三氏らに協力を仰ぎ、700部の限定ではありましたが、主に女学校の衣類整理教育に貢献するために教材として有料で配布されました。当時の日本で使用されていた主な50種類の繊維製品を取り上げ、それぞれのサンプルについての解説や保存方法、取り扱い、整理、洗濯方法が記されています。

完成時には記念講演会を開催し、「日本洗濯界」誌の臨時増刊も発刊されました。予約規定書に「衣類整理・裁縫教室渇望の教材!」と書かれていることから、待ち望まれた教材であった、と思われます。

お洗濯に関しては、ご紹介した教材の時代以降、洗濯機などの家電と洗濯用洗剤が進化し、洗濯方法に合わせた情報へのニーズが高まっていきました。現在では、生活スタイルや家事の担い手が変化し、お洗濯の仕方は多様化しています。2014(平成26)年に提供を開始した生活情報サイト「Lidea(リディア)」などで情報発信を行っているほか、暮らしのマイスターによるリアルでのお洗濯講習会イベント等、様々な啓発活動も開催しています。

関連情報